Révéler la musique contemporaine

En hommage au fondateur des Éditions Contrechamps, une présentation de six ouvrages récemment parus, représentatifs de cette aventure éditoriale exceptionnelle.

Musicologue passionné par la musique des 20e et 21e siècles, Philippe Albèra a non seulement créé le célèbre et excellent ensemble Contrechamps, mais il a également fondé en 1991 les Éditions Contrechamps, qu’il a animé jusqu’à cette année, avec une admirable rigueur éditoriale, mettant à la portée des lecteurs francophones, grâce à des traductions précises et soignées, des textes, entretiens et autres témoignages de quelques-uns des plus éminents compositeurs de 1900 à nos jours, tels les écrits de Schoenberg, Berg et Bartók, nouvellement parus (voir ci-dessous). Rédigés par des spécialistes des domaines concernés, d’autres volumes contiennent des essais musicaux et philosophiques, des études d’œuvres ou d’esthétique, dont dernièrement une captivante investigation de Martin Kaltenecker, qui se penche, à travers une centaine d’exemples, sur les différents usages de la mélodie par les compositeurs du 20e siècle (voir ci-dessous). Dès 2019, le catalogue d’une septantaine de titres s’est en outre enrichi d’une série au format poche, proposant des monographies inédites d’œuvres emblématiques de la musique contemporaine, parmi lesquelles, récemment, Coro de Berio et Gruppen de Stockhausen (voir à la fin de cet article).

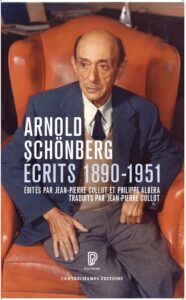

A l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Schoenberg en 2024, les Éditions Contrechamps ont fait paraître un monumental recueil de 1500 pages environ, contenant plus de 330 textes de l’auteur d’Erwartung, dont nombre d’inédits et de premières traductions françaises : réflexions à propos de la musique, fragments autobiographiques, livrets et synopsis achevés ou non, morceaux de fantaisie, aphorismes, projets théoriques, considérations sur des personnes ou des sujets passés ou présents. De ses poèmes élaborés vers ses 15 ans à ses ultimes Psaumes modernes (une de ses contributions au judaïsme), on y retrouve les diverses facettes de sa pensée, du journal intime à l’analyse de certaines de ses propres compositions.

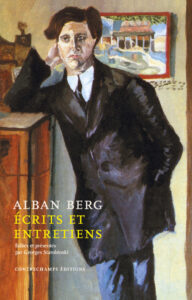

Bien que le jeune Alban Berg se soit d’abord passionné pour la littérature, le corpus de ses premières velléités demeure fort restreint. Il mit plutôt son goût de l’écriture au service de la musique, présentant ses œuvres ou s’engageant dans des polémiques. Surtout, en tant qu’élève le plus dévoué de Schoenberg, il a souventefois célébré, défendu et soutenu son maître, analysant notamment quelques-unes de ses partitions, en ne lésinant pas sur le nombre d’exemples musicaux. Quelquefois excessive, sa loyauté à la pensée magistrale a pu entrer en conflit avec ses propres affinités et convictions, ce que certains passages laissent à ressentir. Ce volume comprend en outre plusieurs entretiens, principalement autour de son opéra Wozzeck, et divers autres textes de taille et de nature variées, de même que des commentaires détaillés de Georges Starobinski.

Réédité récemment, le tome dédié à Bartók réunit la quasi-totalité de ses essais, articles, conférences, entretiens et notices rédigés de 1904 à 1945, année de sa mort, consacrés à ses œuvres, à quelques collègues compositeurs, à la musique de son temps et, avant tout, aux relations entre musique populaire et art savant – aucune étude purement ethnomusicologique donc, leur édition intégrale en français restant à réaliser. Particulièrement intéressantes, les conférences tenues à Harvard, durant lesquelles le compositeur hongrois expose son emploi de la polymodalité, ou La pureté raciale en musique, où il s’oppose aux idéologies fascistes en démontrant que les échanges musicaux entre les peuples ont toujours constitué un enrichissement réciproque. Comme pour ses partitions, Bartók s’exprime clairement, concrètement, avec précision et sans afféterie.

Si les traités et cours d’harmonie abondent, l’aspect mélodique est rarement étudié, ou souvent superficiellement, un peu comme si ce sujet n’était pas suffisamment sérieux pour devenir objet d’une recherche musicologique. Dans une passionnante synthèse, Martin Kaltenecker prouve le contraire, en examinant les multiples métamorphoses de la mélodie au cours du 20e siècle, de Mahler à nos jours. Il aborde liminairement les manières de décrire la mélodie selon plusieurs perspectives, ainsi que les dissimilitudes entre thème et mélodie, et entre cette dernière et les simples voix polyphoniques, avant d’explorer et de classifier, au moyen de plus d’une centaine d’exemples, les types mélodiques créés et utilisés par des compositeurs tels que Britten, Eisler, Feldman, Goubaïdoulina, Henze, Ligeti, Messiaen, Poulenc, Ravel, Rihm, Schnittke, Stravinsky, Varèse ou Vivier, pour n’en citer que quelques-uns. Impossible cependant pour l’auteur d’atteindre à l’exhaustivité, qui n’est d’ailleurs pas le propos de l’ouvrage – d’autres musicologues pourront s’atteler à la poursuite de ces réflexions et élargir le champ d’investigation.

Dans la série de poche, comptant déjà neuf monographies, des compositions de Berio et de Stockhausen étaient dernièrement mises en honneur. Du premier, son Coro pour 40 voix et 44 instrumentistes renoue avec les techniques et les modes des chants populaires. Hormis les percussions et les claviers, chaque musicien se trouve assis à côté d’un des chanteurs, disposition particulière permettant d’intéressantes interactions dans une acoustique inhabituelle. Paroles et musique y vivent indépendamment, un texte pouvant revenir à quelques reprises sur diverses figures mélodiques, tandis qu’un même motif musical se verra attribuer des paroles différentes. On découvrira bien d’autres aspects de cette partition épique exaltant la liberté contre l’oppression politique, de ce monument à la gloire de la fraternité entre les peuples du monde, sous la plume d’Alain Poirier, qui resitue également ce chef-d’œuvre dans la vie artistique et intellectuelle de Berio.

Une des pièces les plus célèbres de Stockhausen, Gruppen pour un grand orchestre de 109 musiciens divisé en trois ensembles (groupes), a été inspirée par le paysage grandiose des Alpes grisonnes où elle a été conçue. Concentré de technique et d’invention qui a permis au sérialisme d’après-guerre de toucher un plus large public, elle alterne chatoiements polyphoniques, discrétion de passages presque chambristes, mystère de moments dominés par la percussion ou épisodes pointillistes. Pascal Decroupet en livre une analyse fouillée, dévoilant son organisation micro- et macrostructurelle, ainsi que la méthode d’élaboration et les recherches du compositeur sur la temporalité. A signaler encore que, de façon à les rendre plus visibles, les exemples musicaux de ces deux tomes ont aussi été mis à disposition en ligne, sur le site de l’éditeur.

Arnold Schönberg : Ecrits 1890–1951, édités par Jean-Pierre Collot et Philippe Albèra, traduits par Jean-Pierre Collot, 1562 p., € 42.00, Contrechamps, Genève 2024, ISBN 979-10-94642-82-5

Alban Berg : Écrits et entretiens, éditiés et présentés par Georges Starobinski, 432 p., € 28.00, Contrechamps, Genève 2025, ISBN 978-2-940068-73-9

Béla Bartók : Écrits, édité par Philippe Albèra et Peter Szendy, traduit et annoté par Peter Szendy, 344 + 20 p., € 28.00 (papier), Contrechamps, Genève 2022 (2006), ISBN 978-2-940068-27-2

Martin Kaltenecker : L’expérience mélodique au XXe siècle, 392 p., € 28.00, Contrechamps, Genève 2024, ISBN 978-2-940068-71-5

Alain Poirier : Luciano Berio / Coro, 240 p., € 15.00, Contrechamps Poche, Genève 2023, ISBN 978-2-940068-67-8

Pascal Decroupet : Karlheinz Stockhausen / Gruppen, 372 p., € 15.00, Contrechamps Poche, Genève 2023, ISBN 978-2-940068-68-5