Composer au féminin

Plusieurs ouvrages ont récemment été publiés dans le but de rendre aux compositrices la place qu’elles méritent dans l’histoire de la musique.

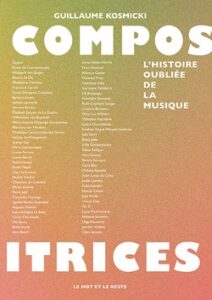

Longtemps négligées, les compositrices du passé comme du présent commencent progressivement à entrer dans le répertoire, obtenant enfin la place qui leur revient de droit. Longtemps cantonnées dans des rôles qui ne leur permettaient guère de s’affirmer, elles n’ont pas toujours pu donner la pleine mesure de leur talent, beaucoup d’entre elles se voyant interdire l’accès au savoir nécessaire pour pouvoir composer ou devant accepter que leurs œuvres soient négligées. D’autres ont heureusement réussi contre vents et marées à faire entendre leur voix et se sont plus ou moins imposées, malgré le poids de principes sociaux et religieux surannés. Dans un ouvrage qui fera référence, le musicologue Guillaume Kosmicki présente la biographie et décrit brièvement quelques œuvres de 69 compositrices parmi les plus intéressantes et représentatives, dont la production mérite largement une vaste audience. L’auteur ne se contente pas de proposer une sorte de dictionnaire chronologique, mais a également rédigé de vastes et passionnantes introductions à chaque période (Antiquité, Moyen âge, Renaissance, XVIIe et XVIIIe siècles, Romantisme, époque moderne et période contemporaine), éclairantes synthèses de l’évolution du statut des femmes musiciennes. Cette histoire de la musique au féminin fera découvrir bien des aspects peu connus ainsi que des personnalités trop négligées, de Kassia de Constantinople, la plus ancienne compositrice dont il nous reste de la musique (à l’instar de presque toute la production antique, aucune note de Sappho ne nous est parvenue), à Unsuk Chin et Clara Iannotta, en passant par de grandes compositrices comme Hildegard von Bingen (une des rares à être actuellement connue du grand public), Barbara Strozzi, Louise Farrenc, Amy Beach, Galina Oustvolskaïa ou Grażyna Bacewicz, ou encore par deux exceptionnels talents que la mort a fauché trop tôt : Lili Boulanger et Vítězslava Kaprálová. Guillaume Kosmicki : Compositrices. L’histoire oubliée de la musique, 468 p., € 29.00, Éditions Le mot et le reste, Marseille 2023, ISBN 9782384310227

Guillaume Kosmicki : Compositrices. L’histoire oubliée de la musique, 468 p., € 29.00, Éditions Le mot et le reste, Marseille 2023, ISBN 9782384310227

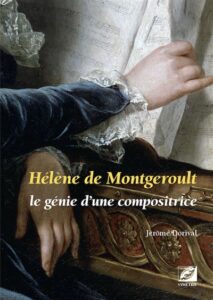

Parmi toutes ces créatrices exceptionnelles, Hélène de Montgeroult a fait œuvre de pionnière avec les 114 études incluses dans son monumental Cours complet pour l’enseignement du forte-piano : elle a créé un nouveau genre, au tournant du 19e siècle, transformant l’exercice manuel en de véritables morceaux de caractère, poétiques et romantiques. Techniquement, harmoniquement ou mélodiquement, certaines de ces pièces de grande qualité préfigurent Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann (le professeur de ce dernier, son futur beau-père Friedrich Wieck, se servait d’ailleurs de cette méthode) ou même Brahms, tandis que d’autres évoquent plutôt le souvenir de Bach, qu’elle vénérait, ou du classicisme. Grande virtuose du clavier, elle s’est avérée également excellente pédagogue, ce dont le Cours complet se fait l’écho, anticipant là aussi sur la technique de jeu pianistique des décennies suivantes. En matière de psychologie de l’apprentissage, elle insiste sur l’autonomie de l’élève, proche en cela des idées de Rousseau et de la méthode de Pestalozzi. Le musicologue Jérôme Dorival avait déjà publié en 2006 une première monographie dédiée à Montgeroult. Depuis, l’approfondissement de ses recherches ainsi que la volonté de donner plus d’importance au commentaire et à l’analyse de ses œuvres ont rendu nécessaire la rédaction de cette nouvelle monographie. Vivant au cœur d’une des périodes historiques les plus tourmentées et les plus foisonnantes en idées, éprise de liberté et héritière des Lumières, seule femme nommée professeure de première classe à l’établissement en 1795 du Conservatoire de musique de Paris, sa vie digne d’un roman est située par Jérôme Dorival dans son cadre historique et sociologique. Grâce aux travaux de ce biographe, l’œuvre d’Hélène de Montgeroult connaît depuis une vingtaine d’années une renaissance bienvenue, ses études méritant amplement d’intégrer le répertoire habituel. A Romont, ville proche du lieu d’origine de ses ancêtres, un concours pour jeunes pianistes portant son nom verra sa seconde édition en novembre de cette année.

Jérôme Dorival : Hélène de Montgeroult, le génie d’une compositrice, 460 p., € 39.00, Symétrie, Lyon 2024, ISBN 978-2-36485-221-1

Fruit du colloque tenu en 2022 à l’Université de Fribourg sous le titre Les silences de l’histoire. Ecrire l’histoire des compositrices, enjeux et questions, l’ouvrage éponyme paru aux éditions Slatkine contient dix contributions qui se penchent sur la manière dont les compositrices ont été progressivement délégitimées et exclues, nécessaire prise de conscience présentant en creux des réflexions pour les faire sortir du silence et de l’oubli, et leur redonner une place dans l’histoire de la musique. En la matière, il reste encore fort à faire… Dans un des articles, la musicologue Delphine Vincent, co-organisatrice de la journée d’étude et co-directrice de la publication, analyse le peu de cas que la cinématographie fait généralement des compositrices, leur activité créatrice étant le plus souvent marginalisée, ou carrément absente. Lorsque l’une d’entre elles fait l’objet d’un film biographique, c’est plutôt son talent contrarié qui est mis en exergue, telle Alma Mahler empêchée de composer par son mari, et non une artiste reconnue et pouvant exercer librement son art. Les autres études abordent des questions telles que : quelles sont les stratégies de dévalorisation et les clichés sexistes qu’on trouve dans la presse ? Comment ont vécu les compositrices de l’autre côté du rideau de fer, à l’image de Sofia Goubaïdoulina et de Galina Oustvolskaïa ? Pourquoi Cathy Berberian ne s’est-elle jamais affirmée comme véritable créatrice ? De quelle manière la langue française a-t-elle été masculinisée dès le 17e siècle afin d’asseoir la domination patriarcale ? Quelles sont les approches qui font d’une biographie un outil pertinent pour la diffusion de la musique, au même titre que l’accès aux partitions et aux enregistrements ? L’auteur de cette dernière contribution en donne l’exemple par la monographie suivante.

Les silences de la musique. Écrire l’histoire des compositrices, sous la direction de Delphine Vincent et Pauline Milani, 142 p., Fr. 26.00, Éditions Slatkine, Genève 2024, ISBN 978-2-05-102943-8

Décédée trop tôt en 2018, à 58 ans seulement, Caroline Charrière a fait partie de la première génération de femmes suisses à avoir commencé leur vie d’adulte en tant que citoyennes éligibles, admises à voter et égales de l’homme en droit. Cependant, il restait alors encore difficile de s’accepter soi-même comme compositrice, afin de pouvoir ensuite vaincre les préjugés. Dans un ouvrage récemment paru aux Editions Slatkine, la musicologue Irène Minder-Jeanneret, qui connaissait personnellement la musicienne fribourgeoise, raconte son parcours de vie, progressive montée de l’ombre à la lumière durant laquelle elle dût apprivoiser et dépasser sa fragilité, son mal-être et ses angoisses, conséquences d’expériences traumatisantes et de son hypersensibilité. D’abord excellente flûtiste, avant d’aborder également la direction chorale et la composition (grâce à l’impulsion décisive de Jean Balissat), la musique lui fut salvatrice, lui donnant la possibilité d’exprimer ce qu’elle ne pouvait dire par les mots, l’aidant à socialiser, à se construire, à avoir envie de vivre pleinement et à pouvoir s’affirmer comme une créatrice importante et attachante, dont les œuvres ne recherchent pas le spectaculaire, mais le partage et l’émotion. Préfacé par Pierre Wavre, son professeur de flûte attentif et bienveillant, cette biographie est à la fois un hommage écrit avec empathie et, bien qu’on n’y trouve aucune analyse développée, une incitation à découvrir les partitions, nombreuses et diversifiées, de Caroline Charrière, qui, autant éprise de liberté qu’exigeante envers elle-même, déclarait « viser une extrême authenticité ».

Irène Minder-Jeanneret : Caroline Charrière, composer pour dire vrai, 320 p., Fr. 35.00, Éditions Slatkine, Genève 2024, ISBN 978-2-8321-1350-9