« Il faut arrêter d’être obsédé par la question de la modernité »

Compositeur invité en résidence à l’édition 2024 des Sommets Musicaux de Gstaad, Karol Beffa est aussi un pianiste, musicologue et écrivain.

L’artiste franco-suisse fait partie de ceux qui revendiquent l’importance de la pulsation et de l’harmonie. Rencontre.

Karol Beffa, vous avez étudié à l’Ecole Normale Supérieure (ENS), au Conservatoire National Supérieur de Paris et à la Hochschule der Künste Berlin. Qu’est-ce qui vous a poussé très tôt vers la musique et le piano ?

Je ne saurais dire si j’aurais fait de la musique si mes parents, et surtout ma mère, ne m’y avaient pas incité, et même assez fortement poussé, quand j’étais enfant. Je ne suis pas issu d’une famille de musiciens, et je n’avais pas forcément manifesté d’intérêt pour la musique. Mais il y avait un piano à la maison, et ma mère en jouait un peu à l’époque. Mon frère et moi-même n’avions donc pas le choix.

Vous composez avec les notes mais aussi avec les mots, vous êtes l’auteur de plusieurs ouvrages. Comment êtes-vous arrivé à la composition ?

J’ai toujours composé depuis que je mets les mains sur le clavier. Dès l’âge de six ans, j’improvisais, je composais… A l’époque, c’était évidemment des petites mélodies relativement simples avec des tas de naïvetés. Mais j’avais déjà un certain sens de l’obstination, et une fascination pour la répétition et une certaine forme d’hypnose, pour ce pouvoir hypnotique qui naît de la répétition. A sept ans, j’avais écrit une petite danse, un peu dans l’esprit de Bartók. Il se trouve que j’écris aussi des articles et des livres. C’est une chose que j’aime bien faire.

Vous maîtrisez aussi un instrument, ce qui n’est pas forcément le cas de tout compositeur aujourd’hui…

Non, ce n’est pas le cas effectivement, et je pense que c’est un vrai problème. Les compositeurs écrivent parfois des choses qu’ils ne peuvent pas entendre ou qu’ils n’entendent pas. Il arrive donc qu’ils écrivent contre l’instrument, peut-être parce qu’ils le maîtrisent mal, ce qui est dommageable. Cela peut aussi avoir un impact sur les musiciens d’orchestre, qui dans ce cas peuvent être poussés à ne pas jouer ce qui est écrit… Pour moi, il est essentiel d’écrire vraiment pour l’instrument. Je pense que, globalement, l’artisanat des compositeurs est aujourd’hui très faible, alors qu’au début du 20e siècle, et surtout à l’époque romantique, il était inimaginable qu’un compositeur ne soit pas aussi interprète ou chanteur. Cela s’est beaucoup perdu, et je n’ai pas vraiment l’impression qu’on est en train de retourner vers cette tendance. D’un autre côté, aujourd’hui il arrive souvent que certains compositeurs se mettent à la direction d’orchestre et vice versa, ce qui est une bonne chose.

Sommes-nous à une époque où le compositeur doit nécessairement être polyvalent et pouvoir tout faire – composer, interpréter, éditer sa propre musique ? Est-ce ce vers quoi devrait tendre l’enseignement ?

Je ne pense pas du tout que l’enseignement de la composition devrait inclure la pratique d’un instrument. Mais un compositeur devrait assez normalement de lui-même pratiquer un instrument, même si c’est normal que les deux choses soient séparées. En revanche, je pense que ce qui tend, hélas, à faire que les compositeurs ont un artisanat en moyenne beaucoup trop faible aujourd’hui, c’est que les études de contrepoint, d’harmonie, d’orchestration sont encore trop rudimentaires, et elles devraient être beaucoup plus sélectives.

Quels ont été vos grands maîtres, et que retenez-vous de leur enseignement ?

Il y en aurait plusieurs à citer. Pascal Devoyon était un de mes professeurs à Berlin, c’était un très bon pianiste et pédagogue. J’ai aussi commencé le piano avec Marthe Nalet, professeure au Conservatoire du 5e arrondissement à Paris, qui était elle-même une élève de Nadia Boulanger. Elle avait cette conception, très seine à mon avis, et héritée même de Nadia Boulanger, qui consistait à considérer la musique comme un tout. Et donc très tôt, dès l’âge de huit ou neuf ans, elle nous faisait travailler de l’harmonie, à moi et à mon frère, et nous incitait à composer.

Vous enseignez l’histoire de la musique et l’orchestration à l’ENS. La formation constitue une part importante de vos activités, que ce soit au sein d’institutions, mais aussi par vos ouvrages. Y voyez-vous certains enjeux particuliers dans la transmission de la musique contemporaine ?

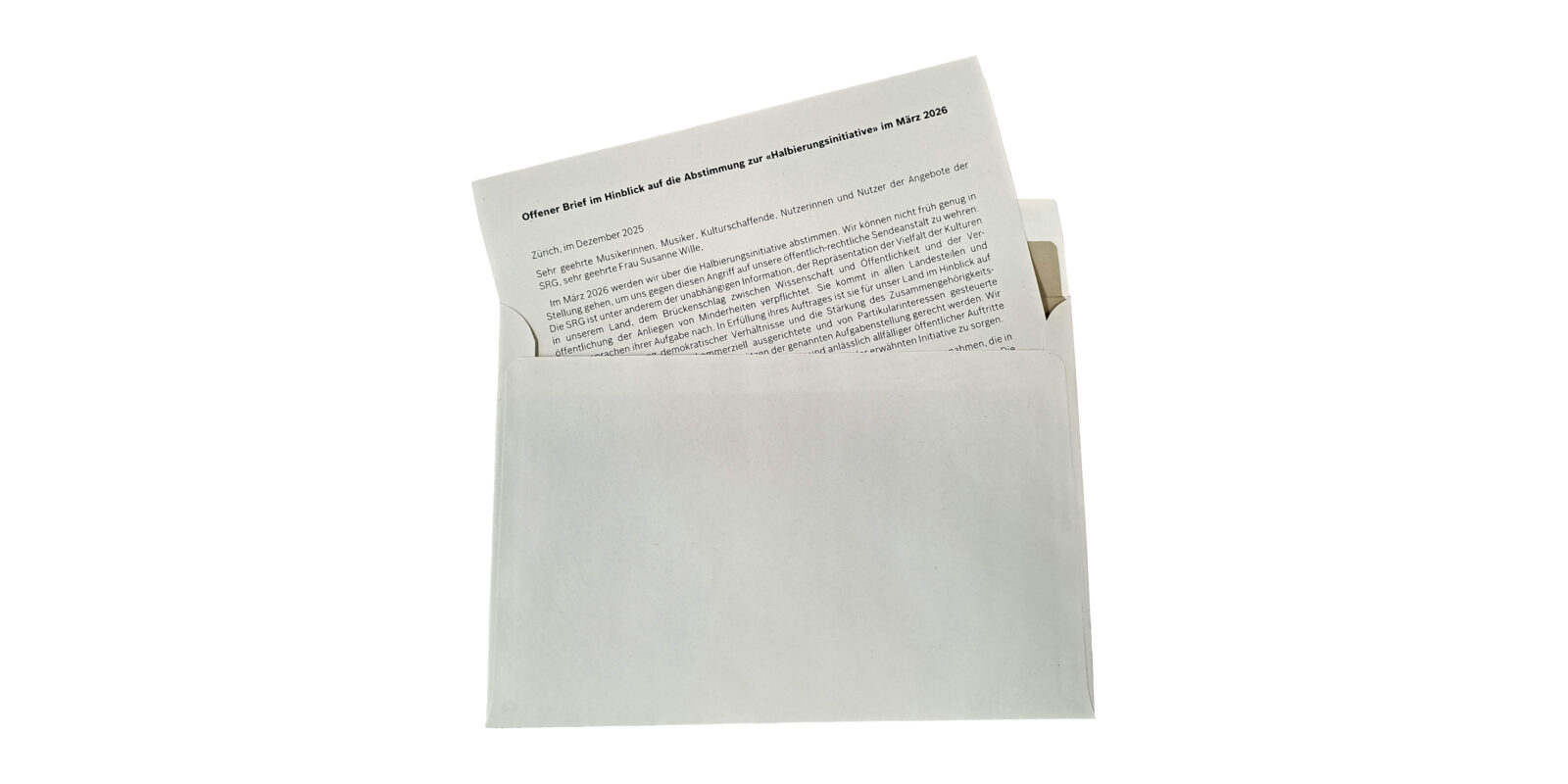

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, on a mis énormément de temps et d’argent dans la transmission. De nombreuses institutions ont fait beaucoup pour essayer de transmettre la musique contemporaine. Cela marche pour certaines musiques contemporaines, et non pour d’autres. Je ne pense pas que ce soit lié à un problème de transmission ou de compétence musicale, ni à une question d’habitude d’ailleurs. De goût peut-être ? A mon avis, il ne faut certainement pas forcer le public à écouter de la musique contemporaine, tout comme il ne faut surtout pas forcer les instrumentistes à en jouer. Il arrive que dans les conservatoires en France, une œuvre de musique contemporaine soit imposée aux instrumentistes alors qu’ils n’ont peut-être pas envie de la travailler ni de la jouer. Je pense qu’il faudrait arrêter d’imposer la musique contemporaine, et se rendre compte qu’il y a peut-être un problème de langage plutôt que de transmission.

Comment expliquez-vous qu’au 21e siècle les ensembles spécialisés dans la musique contemporaine, ne soient pas monnaie courante, alors qu’il y a de nombreux compositeurs vivants ?

Je ne suis pas du tout sûr qu’il n’y ait pas assez d’ensembles spécialisés. Il en existe beaucoup, mais certains ensembles de musique contemporaine, en France comme en Suisse, sont extrêmement sectaires, et parfois réticents à programmer, par exemple, de la musique contemporaine dite tonale, alors qu’il existe un grand nombre de compositeurs talentueux. Le London Sinfonietta est l’exemple d’une formation beaucoup plus éclectique et ouverte à la diversité des musiques contemporaines. Je suis en général plutôt sceptique sur l’opportunité d’avoir des ensembles spécialisés, car, à mon avis, ils font fausse route. Je pense qu’idéalement il vaudrait mieux qu’il n’y ait plus d’ensembles spécialisés, mais plutôt des interprètes « généralistes » et des orchestres « généralistes » qui jouent, et soient éventuellement incités à jouer, la musique contemporaine, qui serait ainsi peut-être une musique un peu plus attractive pour le public. Actuellement, les ensembles spécialisés qui se produisent en concert interprètent, en général, un répertoire contemporain dont une bonne partie n’attire pas un large public, si ce n’est un public lui-même spécialisé et donc réduit à peu de personnes. Je crois, encore une fois, qu’il y a là un vrai problème de langage.

Qu’est-ce que la musique d’aujourd’hui, et quel est votre rapport à la tonalité ?

La musique d’aujourd’hui, dite contemporaine, est de toute évidence diverse. Je dirais que la musique que j’écris est tonale au sens large du terme, elle repose sur la pulsation. Contrairement au dogme de Darmstadt des années 50, qui, conformément à l’idée de la tabula rasa, voulait absolument se priver de toute pulsation, de toute harmonie, et de tout thématisme, je revendique l’importance de la pulsation, et je pense que l’harmonie est une chose absolument essentielle. Même si je n’attache pas une importance excessive au thématisme, il m’arrive de déployer des thèmes, de les développer, et de les jouer sur des contrastes, etc. Bref, à côté de la musique dite atonale qui se fait aujourd’hui, on peut faire une musique tout aussi accomplie avec un vocabulaire harmonique relativement traditionnel.

Et néanmoins moderne ?

Je pense qu’il faut arrêter d’être obsédé par la question de la modernité que l’on ne tranchera jamais et qui suscitera toujours des débats. Si un compositeur a une identité stylistique forte, s’il a un monde intérieur riche, ce monde se révélera alors de lui-même. Il ne faut surtout pas qu’il se pose la question de savoir ce qu’il doit faire pour être moderne et novateur. Car s’il décidait de se poser cette question à tout prix, il serait, à mon avis, certain d’entrer dans une impasse.

Quels sont les compositeurs qui vous ont marqué et vous inspirent ? Il y a bien sûr Ligeti, dont vous avez publié une thèse sur ses Etudes pour piano, mais il y a aussi Reich, Messiaen, Ravel…

Oui, j’ai découvert Reich pour la première fois quand j’avais peut être quinze ou seize ans. C’est une musique assez clivante, que j’ai personnellement toujours appréciée, car j’aime ses mosaïques sonores, à la fois ludiques et immédiatement séduisantes. Mais je ne suis pas sûr que Reich ait une influence directe sur mon style de composition, si ce n’est peut être sur un certain goût pour la pulsation, la répétition, l’envoûtement sonore. Et un certain sens du systématisme, même si je pense que cela peut être dangereux quand c’est poussé à l’extrême. Reich est beaucoup plus systématique que John Adams pour lequel j’éprouve aussi beaucoup d’admiration. En ce qui concerne Messiaen, il est d’une grande inspiration pour moi, comme pour beaucoup d’autres compositeurs français de ma génération. La plupart de mes professeurs étaient d’ailleurs des élèves de Messiaen ou des élèves d’élèves de Messiaen. Je suis assez sensible à la dimension harmonique comme il l’était pour l’essentiel. Pour ce qui est de Ravel, je suis un grand amateur de sa musique. C’est un compositeur au métier impeccable et qu’on reconnaît à quelques mesures d’écoute seulement, alors même qu’il est capable d’écrire dans des styles de registres et pour des formations très différentes. Je pense que la musique de Ravel est un compromis parfait entre accessibilité et sophistication.

Votre pièce pour piano Night and Day est une commande du festival Les Sommets Musicaux de Gstaad qui a mis cette année le piano à l’honneur. C’est une œuvre dédiée au concours et sur laquelle vous avez travaillé avec les sept jeunes pianistes en lice pour les deux prestigieux prix Thierry Scherz et André Hoffmann. Que vous apporte cette proximité avec les interprètes ?

Le fait de pouvoir entendre la pièce plusieurs fois et de la travailler avec les pianistes, avant l’édition définitive, présente des avantages évidents pour moi, parce qu’en tant que compositeur on a toujours une incertitude, quelque soit la musique, de savoir si on est satisfait d’une pièce. Il se trouve que tous les pianistes avaient travaillé la pièce plus que consciencieusement et l’avaient donc très bien saisie. Après plusieurs écoutes, je peux évidemment m’en faire une idée plus précise, et décider des éventuels détails de nuances à préciser.

Vous improvisez très tôt dans votre parcours, dès l’âge de 14 ans… vous avez d’ailleurs enregistré plusieurs disques d’improvisation. Quel rôle l’improvisation joue-t-elle dans votre travail ?

J’ai commencé à improviser dès que j’ai su mettre les mains sur le piano. Mais l’improvisation ne joue pas forcément un rôle dans mon travail de composition. Il peut arriver qu’une idée me vienne après avoir laissé courir les doigts sur le clavier. Mais il est plutôt rare qu’une improvisation se soit prolongée en des idées que j’ai cherchées ensuite à développer dans le cadre d’une composition. Je vois la composition et l’improvisation comme deux activités assez différentes l’une de l’autre.

Aujourd’hui est-ce incontournable pour un musicien de savoir improviser ? Et l’improvisation, selon vous, est-elle assez mise en valeur par les institutions académiques ?

Il y a aujourd’hui de très grands interprètes qui ne savent pas forcément improviser. Il ne faut rien imposer, mais l’improvisation ne peut être que bénéfique pour des tas de raisons – elle stimule l’imagination des interprètes, elle leur permet de trouver la parade s’ils sont confrontés à un trou de mémoire, elle développe la créativité… En France, on ne se préoccupait quasiment pas de cette discipline jusqu’à il y a trente ans, voire vingt ans. Aujourd’hui, on observe une certaine initiation à l’improvisation dans les conservatoires, en France, y compris à Genève.

Vous avez composé trois opéras, dont le dernier en 2014. Quelle en a été l’expérience et envisagez-vous de la renouveler ?

J’adorerais composer à nouveau un opéra, c’était une belle expérience, et ce ne sont pas les idées qui me manquent. Des types de sujets extrêmement différents me plairaient, aussi bien qu’écrire un opéra pour enfants, car on manque cruellement d’opéras pour enfants. Je suis aussi tenté par des genres très divers, comme la comédie musicale, qui serait un pas de côté dans ma production. Mais aujourd’hui, je n’écrirais un opéra que si j’avais une commande, et si j’avais l’assurance qu’il soit joué et si possible enregistré, voire capté, afin qu’il ait une chance d’être repris. Mes opéras précédents ont beaucoup été joués et en partie repris. J’imagine que la plupart des compositeurs rêvent d’écrire un opéra, mais il n’y a malheureusement pas encore assez de maisons d’opéras pour leur passer commande…

Quel est votre prochain projet ?

Il y en a plusieurs… Le conte musical que j’ai composé sur un texte de Mathieu Laine, « Le roi qui n’aime pas la musique », va prochainement être joué en Suisse, notamment à Vevey, Bienne, Neuchâtel, Verbier, puis également à Evian en France, en Belgique et au Luxembourg… Je suis aussi sur le point de terminer une orchestration pour orchestre bois par deux de ce même conte musical, pour l’Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL). Mathieu Laine est en train d’imaginer une suite, qui pourrait être « le roi qui aimait Joséphine », avec probablement des clins d’œil à Joséphine Baker… Il est aussi question que j’écrive un concerto pour trompette et orchestre à cordes pour la trompettiste Lucienne Renaudin Vary et l’Orchestre des Pays de Savoie. Puis sans doute une pièce pour violon et piano pour la violoniste Fanny Clamagirand. Je prépare également une pièce d’une quinzaine de minutes pour l’Orchestre symphonique Bienne Soleure, qui sera dirigée par Yannis Pouspourikas. Ce sera pour le mois de mai 2025.